Erfahre hier alles über den Ablauf einer Therapie bei Depressionen – von Erstgespräch bis Abschlussphase sowie Tipps für den Start.

Psychische Belastungen können jede:n treffen. Sie sind oft ein Warnsignal: Etwas ist nicht in Ordnung oder wir brauchen Hilfe, um schwierige Erfahrungen zu verarbeiten. Wenn solche Belastungen länger anhalten, den Alltag einschränken und sich nicht allein bewältigen lassen, kann eine Psychotherapie der richtige Weg sein. Was Psychotherapie ist, wann sie hilfreich ist und wie du einen Psychotherapieplatz findest, verraten wir dir hier.

Inhalt

Psychotherapie ist die gezielte, professionelle Behandlung psychischer Störungen und bietet Hilfe bei Erkrankungen des Denkens, Fühlens, Erlebens und Handelns. Das können beispielsweise Ängste, Depressionen, Essstörungen, Süchte und Zwänge sein. Die Methoden und Konzepte, die in der Psychotherapie zum Einsatz kommen können sich je nach Therapieverfahren unterscheiden.

Psychologie und Psychotherapie sind nicht exakt dasselbe! Als Psychologie wird die Wissenschaft bezeichnet, die das Erleben, Verhalten und Denken von Menschen untersucht. Psychotherapie hingegen ist eine wissenschaftlich fundierte Behandlungsmethode für psychische Erkrankungen. Sie darf nur von speziell ausgebildeten Psychotherapeut:innen durchgeführt werden.

Psychotherapie kommt immer dann zum Einsatz, wenn psychische Erkrankungen oder Belastungen das Leben eines Menschen negativ beeinträchtigen oder diese präventiv behandelt werden sollen. Ziel ist es, Gedanken, Gefühle und Verhaltensmuster so zu verändern, dass die Lebensqualität verbessert und der Alltag wieder bewältigbar wird.

Die Behandlung basiert auf wissenschaftlich anerkannten Verfahren und wird mit Psychotherapeut:innen individuell auf die jeweilige Problemlage abgestimmt. Zu den häufigsten Störungsbildern, die mit Psychotherapie behandelt werden, zählen:

Es gibt viele verschiedene Therapieformen, die bei psychischen Störungen eingesetzt werden und hilfreich sind. Da in Deutschland jedoch strenge Kriterien für die Anerkennung einer Psychotherapie gelten, fokussieren wir uns hier auf die vier anerkannten und am besten erforschten Verfahren.

Die am meisten erforschte und am häufigsten eingesetzte Therapieform ist die kognitive Verhaltenstherapie. Sie geht davon aus, dass psychische Störungen durch erlernte Verhaltens- und Denkmuster entstehen. Ziel der Verhaltenstherapie ist es, diese ungünstigen Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster zu erkennen und zu verändern. Die Therapieform arbeitet eher im Hier und Jetzt. Trotzdem wird auch über vergangene Erfahrungen gesprochen, die zur Entwicklung der Beschwerden beigetragen haben könnten.

Die Psychoanalyse ist die älteste der psychotherapeutischen Richtungen und wurde ursprünglich vom Wiener Mediziner Sigmund Freud begründet. Sie geht davon aus, dass unbewusste innere Konflikte - meist aus der Kindheit - das aktuelle Erleben und Verhalten stark beeinflussen. In der Therapie steht deshalb das Ziel im Vordergrund, diese Konflikte sichtbar zu machen. Das geschieht zum Beispiel durch freies Sprechen über Gedanken, Träume oder Erinnerungen. Dein oder deine Psychotherapeut:in hilft dir dabei, Muster zu erkennen und sie besser zu verstehen.

Die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie hat ihre Wurzeln in der Psychoanalyse, setzt jedoch andere Schwerpunkte in der Behandlung. Sie geht davon aus, dass psychische Probleme häufig durch unbewusste Konflikte und wiederkehrende Muster entstehen. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Belastungen, die das Leben erschweren. Ziel dieser Therapieform ist es, verborgene Ursachen zu erkennen und neue Strategien zur Bewältigung konkreter Probleme im Alltag zu entwickeln.

Bei der systemischen Therapie steht der soziale Kontext im Mittelpunkt. Eine psychische Störung einer Person wird hier als Symptom für eine Störung der Interaktion im System (z.B. der Familie) gesehen. Deshalb wird dein Umfeld, also Familie, Freund:innen oder andere Bezugspersonen, in die Therapie einbezogen. Gemeinsam werden Stärken genutzt, um Verhaltensmuster und Beziehungen positiv zu beeinflussen. Ziel ist es, neue Wege für die Kommunikation und das Miteinander zu entwickeln.

Welches Verfahren für dich und deine Belastung am besten geeignet ist, musst du nicht allein entscheiden, wenn du dir unsicher bist. Das kannst du zusammen mit dem oder der Psychotherapeut:in im Erstgespräch besprechen.

Die Diagnose einer psychischen Störung wird nur von erfahrenen Fachärzt:innen oder Psychotherapeut:innen gestellt. Dafür werden dir in Gesprächen viele Fragen gestellt (z.B. seit wann, wie oft und wo die Symptome auftreten). Auch psychologische Tests und Fragebögen oder Interviews können genutzt werden.

Eine Diagnose ist dazu da, um herauszufinden, welche Behandlungsform wahrscheinlich am besten geeignet ist. Die richtige Diagnose zu ermitteln, ist also eine essenzielle Voraussetzung für eine richtige Therapie. Diagnosen sagen allerdings nichts über Ursachen der Störung oder individuelle Unterschiede aus. Diese Punkte werden mit den Fachärzt:innen und/oder Therapeut:innen abgesprochen und die Behandlung individuell darauf abgestimmt.

Psychische Belastungen sind ganz normal und treffen vermutlich jede:n von uns im Leben mal. Das kann sich beispielsweise in einer Panikattacke, einem Stimmungstief oder Überforderung und Erschöpfung zeigen. Aus leichten psychischen Belastungen können sich aber auch psychische Störungen entwickeln. Dann ist der Weg zu einem oder einer Psychotherapeut:in zunächst immer ratsam. Eine Psychotherapie bietet viele Vorteile und kann wirksam und nachhaltig psychische Störungen behandeln.

Vielleicht erkennst du dich ja in einer dieser Situationen wieder?

Auch, wenn du dir unsicher bist, ob eine Psychotherapie dir bei deinen Symptomen helfen kann oder passend für dich ist, ist es sinnvoll, eine:n Therapeut:in aufzusuchen. Denn all das sind Fragen, die du in den ersten Stunden gemeinsam mit dem/der Therapeut:in besprichst, sodass ihr die für dich beste Lösung für dich finden könnt.

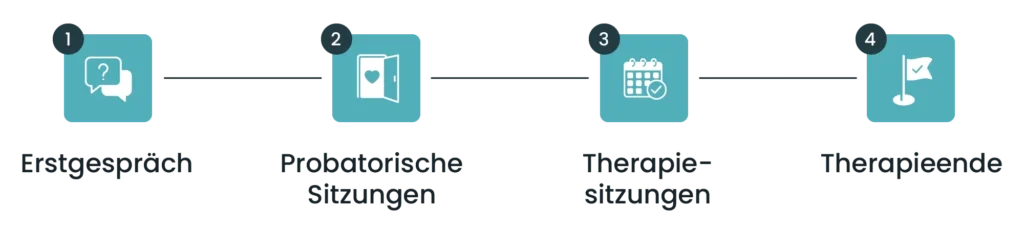

Der Ablauf einer Psychotherapie kann je nach Therapieverfahren, deinen Bedürfnissen und psychischen Erkrankungen variieren. Es gibt jedoch einige Schritte, die meist ähnlich ablaufen:

Zunächst vereinbarst du einen Termin für eine erste Sprechstunde. Einen solchen Termin zu bekommen, kann sehr schnell gehen. Hier lernst du den oder die Therapeut:in kennen, schilderst deine aktuelle Situation, deine Symptome sowie erste Ziele und Wünsche. In diesem Gespräch kannst du auch klären, welches Therapieverfahren und Therapie-Setting - beispielsweise als Einzel- oder Gruppentherapie - für dich geeignet ist. Dein:e Therapeut:in kann dir hierzu erste Tipps geben und dir gegebenenfalls eine:n Psychiater:in oder Ärzt:in empfehlen.

Wenn du einen freien Therapieplatz gefunden hast, finden mit dem oder der Therapeut:in zunächst bis zu vier sogenannte probatorische Sitzungen statt. Diese “Probestunden” sind dafür da, herauszufinden, ob die Chemie zwischen Therapeut:in und dir stimmt, um eine genaue Diagnostik durchzuführen und Ziele für die Therapie zu formulieren. Gegenseitiges Vertrauen ist wichtig, um eine gute Basis für die genaue Erfassung der Symptome und Problembereiche zu schaffen. Wenn du kein gutes Gefühl hast und die Beziehung nicht stimmt, kannst du dich natürlich für jemand anderen entscheiden.

Am Anfang der Psychotherapie wird es zunächst um die sogenannte Problemerklärung gehen. Dein:e Psychotherapeut:in wird viele Fragen stellen, um genau zu verstehen, wie deine psychischen Beschwerden aussehen und wann sie auftreten. Fragen zu deiner Biografie oder deinen bisherigen Erfahrungen sind ein weiterer wichtiger Teil dieser Phase.

So werdet ihr gemeinsam erarbeiten, wie deine psychischen Symptome entstanden sind, warum sie bisher nicht von allein verschwunden und was du in der Psychotherapie lernen kannst, um einen Umgang damit zu finden. Die folgenden Stunden sind also genau auf dich abgestimmt. Mit bestimmten Interventionen und Techniken lernst du deine Probleme zu ver- und bearbeiten.

Am Ende einer Psychotherapie geht es meistens darum, das Gelernte in den Alltag zu integrieren und zu planen, wie es in der Zukunft für dich weitergehen wird und was du tun kannst, sollte es dir einmal schlechter gehen. Dafür können die Stunden zeitlich auch etwas weiter auseinander gelegt werden.

In einer Therapie ist deine aktive Mitarbeit gefragt. Dein:e Therapeut:in löst deine Probleme nicht, sondern gibt dir Hilfe zur Selbsthilfe. Sie zeigt dir Wege auf, wie du mit deinen Schwierigkeiten einen neuen Umgang finden kannst. Dafür kann es sein, dass du auch mal kleine “Aufgaben” bekommst, wodurch das Gelernte zwischen den Sitzungen vertieft werden soll (z.B. Entspannungsübung).

Ziel ist es, dass du deine Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster verstehst und lernst, wie du schwierige Situationen bewältigen kannst. Dies bedeutet Arbeit und kann anstrengend sein. Das ist ein ganz normaler Prozess, da du dich aktiv mit Situationen auseinander setzt, die du vorher möglicherweise vermieden hast oder die dir nicht bewusst waren. Eine Therapie kann von einigen Monaten bis hin zu Jahren dauern. Setz dich nicht unter Druck und gib dir die Zeit, die du brauchst.

Du hast dich entschieden, dir Hilfe zu holen. Das ist der erste wichtige Schritt. Leider ist es oft gar nicht so leicht, schnell einen passenden Therapieplatz zu finden. Lass dich davon bitte nicht entmutigen. Ein erster Anlaufpunkt kann dein:e Hausärzt:in sein: Sie oder er kann dich beraten, eine erste Einschätzung geben und dir sogar Therapeut:innen empfehlen.

Weitere konkrete Tipps, wie du schneller an einen Platz kommst, z. B. über deine Krankenkasse oder Terminservicestellen, findest du in unserem Artikel „Therapieplatz schnell bekommen“.

Wenn du gesetzlich versichert bist, übernimmt die Krankenkasse die Kosten deiner Therapie. Vorausgesetzt, du machst diese bei einem oder einer Therapeut:in mit Kassenzulassung in einem der oben genannten vier Therapieverfahren machst (kassenzugelassenen Richtlinienverfahren). Dies kannst du bei der Therapieplatzsuche immer direkt nachfragen, oder oft auch in Online-Suchmaschinen für Psychotherapieplätze filtern.

Auch private Krankenkassen übernehmen in der Regel die Kosten von Psychotherapien. Es gibt jedoch Unterschiede, welche Behandlungen in welchem Kostenumfang übernommen werden. Frage also am besten bei deiner Krankenkasse nach, wenn du privat versichert bist.

Wenn du einen Psychotherapieplatz suchst, unterstützt dich Beavivo bei der schnellen Vermittlung. Die Plattform bietet ein kostenloses Erstgespräch, wählt passende approbierte Psychotherapeutinnen aus und koordiniert die Terminvereinbarung. Häufig kann die Behandlung schon innerhalb einer Woche starten, ein deutlicher Vorteil, wenn die regulären Wartezeiten durchschnittlich 6 Monate dauern.

Psychotherapie bietet fundierte Hilfe bei seelischen Belastungen und kann Menschen und deren psychische Gesundheit nachhaltig stärken.

Je nach individuellem Bedarf stehen verschiedene wirksame Verfahren zur Verfügung, um deine psychische Gesundheit wiederherzustellen oder zu stabilisieren. Wer den Schritt wagt, bekommt nicht nur professionelle Unterstützung, sondern auch die Chance auf mehr Lebensqualität. Es lohnt sich also, hinzuschauen und Hilfe anzunehmen, wenn das Leben aus dem Gleichgewicht geraten ist.

Erfahre hier alles über den Ablauf einer Therapie bei Depressionen – von Erstgespräch bis Abschlussphase sowie Tipps für den Start.

Depression erfolgreich behandeln: Wir stellen dir verschiedene Therapieverfahren vor und geben Tipps, wie du die richtige Therapie findest.

Die Wartezeiten auf einen Therapieplatz in Deutschland sind sehr lang. Wir verraten dir, wie es dank digitaler Angebote schneller gegen kann.

Mit dem Buttonklick willige ich ein, dass die von mir angegebenen Daten ausschließlich zum Newsletter-Versand mit der Newsletter-Software rapidmail genutzt werden. Jeder Newsletter enthält einen Abmelde-Link. Die Datenschutzerklärung haben ich gelesen. Die Angaben sind freiwillig und können jederzeit widerufen werden.